Em 1916, Ota Benga, um congolês de 32 anos, entrou em um galpão na cidade de Nova York e deu um tiro no próprio peito. Naquele momento, ele trabalhava em uma fábrica de tabaco e, com o dinheiro que ganhava, planejava retornar à sua terra no continente africano. Ele tinha sido sequestrado 12 anos antes para ser exibido em um dos inúmeros zoológicos humanos que rodavam a Europa e a América do Norte na virada do século 19 para o 20.

Antes de ser exibido como uma das principais atrações no Zoológico do Bronx, em Nova York, o jovem pigmeu que um dia fora membro da tribo Mbuti, um povo que vivia às margens do rio Cassai, na África Central, foi arrastado em inúmeras excursões em diferentes partes do mundo. Ele fez parte de um grupo de oito africanos sequestrados para uma exposição em Louisiana.

Os cartazes que anunciavam sua chegada listavam como os visitantes poderiam aprender sobre a evolução humana por meio da observação dos “Homens Selvagens Permanentes do Mundo”. Um jornal de Louisiana afirmou que ele “representava a forma mais baixa de desenvolvimento humano”. Outra publicação dizia: “não é muito mais alto que o orangotango. Suas cabeças são bastante similares, e ambos sorriem da mesma forma quando satisfeitos”.

Durante os dois anos em que permaneceu cativo, Ota Benga foi exposto a inúmeras humilhações. Era obrigado a carregar macacos e a interagir com eles como uma forma de enfatizar o aspecto selvagem que os organizadores das mostras tentavam vender para o público. E tinha que mostrar seus dentes – todos eles bem afiados, conforme era o costume de seu povo. Ele chegou também a ser descrito como o elo perdido da evolução.

Ele foi liberado em 1906, depois que um grupo de pastores negros de Nova York começou uma série de protestos contra as exposições. Na ocasião, recebeu uma promessa de repatriação, nunca cumprida, e foi contratado como faxineiro no Howard Colored Orphan Asylum, mas jamais conseguiu assimilar o estilo de vida americano.

Infelizmente, a triste história de Ota Benga não foi única. Assim como ele, inúmeras pessoas pertencentes a diferentes povos africanos, asiáticos e americanos foram sequestrados de suas terras de origem. Eles eram levados em navios ao redor do mundo – em especial para os países considerados desenvolvidos – para as chamadas exposições etnográficas. Esses verdadeiros zoológicos humanos ajudaram a difundir a ideologia racista que era a base do neocolonialismo, sempre disfarçados de mostras educativas e científicas.

A história dos Zoológicos Humanos e o neocolonialismo

Javanesas da etnia Kapong exibidas durante a Exposição Universal de Paris de 1889, que marcou a inauguração da Torre Eiffel.

O primeiro zoológico humano ocorreu na segunda metade do século 19. Tudo começou quando o pescador alemão Claus Hagenberg teve a ideia de começar a cobrar para que as pessoas vissem as focas árticas que ele havia capturado em uma de suas expedições e mantinha em uma piscina no quintal de sua casa. A novidade logo atraiu o interesse dos moradores locais e Claus passou a investir em outros tipos de animais selvagens.

Suas caçadas se tornaram famosas e as exibições, bastante lucrativas. Ele passou a fornecer animais “exóticos” para circos e membros excêntricos da realeza e da alta burguesia. Trinta anos depois da primeira exibição, ele fechou um acordo com a administração do Jardin Zoologique d’Acclimatation, em Paris e, financiado por empresários norte-americanos, incluiu em suas buscas o sequestro e transporte de povos considerados “selvagens” de diversas partes do planeta.

Para a inauguração de seu novo “negócio”, um grupo de lapões, grupo étnico nativo do norte gelado da Europa, como Finlândia, Suécia e Noruega, foi capturado e exibido em uma imitação de suas vilas típicas, construída no meio de Hamburgo. O sucesso foi absoluto. Dali, a caravana seguiu para Berlim e outras cidades alemãs, onde os shows foram tão populares que até ganharam um termo próprio: Völkerschau. Logo a prática se expandiu para toda a Europa, os Estados Unidos e diversificou o número de povos exibidos.

A ordem era capturar pessoas provenientes dos cantos mais remotos do globo, priorizando aqueles que parecessem mais bizarros aos olhos europeus, porém não tanto a ponto de causar repulsa na plateia. Entre os povos sequestrados estavam esquimós, cingaleses, kalmuks, somalis, etíopes, beduínos, núbios do Alto Nilo, aborígenes australianos, guerreiros Zulu, índios Mapuche, ilhéus Andaman do Pacífico Sul e caçadores de cabeças de Bornéu.

A exibição vinha sempre acompanhada de caráter falsamente científico. Buscava-se, por meio dela, desumanizar os outros povos, aproximando-os dos animais para afirmar a superioridade branca em uma pretensa escada evolutiva das sociedades humanas.

Assim como ocorreu com Ota Benga, não era raro que fossem associados aos macacos ou como um elo perdido evolucionário entre pessoas brancas e os animais. Para isso, também se abusava das comparações em termos de desenvolvimento tecnológico e dos costumes que eram considerados civilizados para os europeus, de forma a induzir uma classificação evolutiva entre os povos. A sociedade europeia era tratada como a única métrica a ser utilizada para se medir o desenvolvimento de um povo.

É importante ressaltar que muitas dessas pessoas foram capturadas em países nos quais a Europa estendia seus tentáculos neocolonialista. O próprio Ota Benga foi sequestrado quando sua tribo foi atacada pela Force Publique, um exército comandado pelas forças coloniais belgas, matando sua esposa e dois filhos. Demonstrar a inferioridade daqueles povos ajudava a justificar as políticas coloniais e atrocidades prometidas em troca de um suposto processo civilizatório nas áreas dominadas. A Europa se colocava perante a opinião pública como o agente civilizador do mundo e o restante do mundo como predestinados a serem civilizados.

Em 1897, uma das maiores feiras do tipo, conhecida como a Exposição Internacional de Bruxelas, na Bélgica, contou com a reconstrução de uma vila inteira. Na época, o Congo estava a doze anos sob o domínio do Rei Leopoldo I, em um dos processos de colonização mais brutais que o mundo já registrou. Era preciso convencer a realeza e o público de que o domínio belga na região era um negócio excelente.

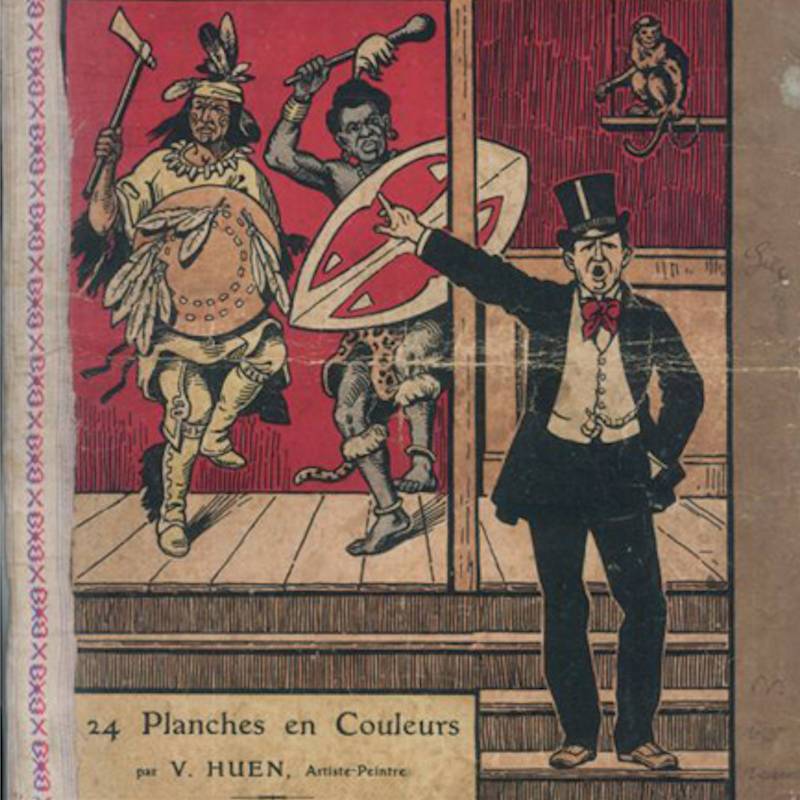

Cartaz de divulgação de uma exibição humana na qual os indígenas eram exibidos em jaulas junto a um macaco

De acordo com o documentário Zoológicos Humanos, disponível no YouTube, ali foram expostos ferramentas, objetos de uso cerimonial e outros itens roubados das tribos. 267 congoleses – a maior parte deles soldados que receberam educação cristã e ganharam roupas ocidentais – também participaram da exposição.

A vila, embora lembrasse as aldeias congolesas, seguia padrões europeus. A ideia era mostrar como o contato com os belgas havia produzido mudanças civilizatórias inacreditáveis nessas pessoas. E como a colonização, portanto, era boa e justificável.

Casal de noivos da etnia zulu posa lado a lado em uma jaula em Paris, 1896

Desacostumados com o clima, grande parte do grupo levado do Congo adoeceu e sete deles morreram durante a feira, o que acabou causando uma comoção na imprensa e na opinião pública. Como consequência, os congoleses ficaram de fora de algumas das exposições universais nos anos seguintes, como na de 1910, mas estiveram presentes na última delas, que só foi ocorrer em 1958, também em Bruxelas.

“Esses eventos expõem a forma brutal pela qual o Ocidente construiu seu outro, como se transformou em espetáculo populações que ele próprio definiu como “selvagens” ou “incivilizadas”, explica ao El País a doutora em Ciências Sociais pela UERJ e autora de uma tese sobre o primitivo e o exótico nos museus, no cinema e nos zoológicos humanos, Marina Cavalcante Vieira. “São testemunho de uma face vergonhosa do passado da ciência antropológica e das práticas museológicas”, acrescenta.

Os últimos “selvagens”

“Da minha família, uma prima da minha mãe desapareceu. Ninguém sabe onde está”. A frase é de uma das indígenas nativas da Terra do Fogo que aparecem no documentário A História de Calafate. A produção conta a história de um garoto de 9 anos que foi sequestrado junto com um grupo de 8 indígenas de diferentes povos patagônicos para as exposições, e acabou conseguindo retornar à casa anos mais tarde. A sorte dele foi rara: grande parte dos indígenas sequestrada ali jamais conseguiu regressar.

Os povos da Terra do Fogo, no extremo sul da Argentina e do Chile, foram tão massacrados pela colonização que, na altura em que eram exibidos na Europa, muito do marketing das feiras girava em torno da “última oportunidade para vê-los”, uma vez que já se dava como certo que sua aculturação completa e a extinção dos remanescentes ocorreria muito em breve.

Em 2008, documentos descobertos no Departamento de Antropologia da Universidade de Zurique mostraram que os restos mortais de outros membros do grupo sequestrado permaneciam no país. Seus corpos eram frequentemente esquartejados e utilizados em estudos científicos de pesquisadores obcecados por descobrir a diferença biológica que provaria de vez a inferioridade desses povos com relação ao europeu. Os restos mortais só foram repatriados em 2010, já para uma população muito mais reduzida que a que deixaram para trás. Só então receberam os rituais funerários típicos de sua cultura, com os quais acredita-se que podem descansar em paz.

O mesmo ocorreu com a Vênus de Hotentote. Pertencente à etnia Khoisan, nativa da África do Sul, Saartjie Baartman foi levada à Europa com a promessa de se livrar da escravidão. Ali, foi exibida não apenas em zoológicos humanos, mas também em museus e até mesmo em cafés, e chamava a atenção por uma característica típica de seu povo: uma hipertrofia na região das nádegas, causada por acúmulo de gordura. Exibida em Londres e Paris, era frequente os momentos em que os visitantes eram autorizados a tocá-la mediante pagamento de uma pequena taxa extra.

Strinée, outra mulher Khoisan sequestrada paras as mostras

Morreu aos 26 anos, vítima de uma doença desconhecida (desconfia-se que pneumonia ou sífilis). Seu corpo foi dissecado e partes dele seguiam expostos no Museu do Homem de Paris até 1974. Seus restos mortais só foram repatriados em 1994, a pedido do então presidente da África do Sul, Nelson Mandela, para serem enterrados nas terras de sua tribo.

Zoológicos humanos no Brasil

Receber um zoológico humano era um marco para uma sociedade. Era a comprovação de que aquela cidade ou país pertencia ao mundo desenvolvido e civilizado, em oposição ao selvagem e primitivo que seria exibido. Por isso, foi com grande empolgação que o Museu Nacional do Rio de Janeiro anunciou, em 1882, um exposição etnológica com uma família de indígenas, inaugurada por ninguém menos que o imperador D. Pedro II.

De acordo com o El País, a direção do museu chegou a receber uma oferta do presidente da província do Espírito Santo, oferecendo uma família de indígenas do rio Doce, composta por “um velho casado com duas meninas, uma velha, um jovem e dois meninos”. Segundo o presidente, as mulheres usavam um vistoso adorno labial (motivo pelo qual foram chamados de Botocudas) e sabiam dançar e cantar. Durante o evento, fugiram várias vezes, o que, de acordo com os relatos da época, aumentou a curiosidade popular.

Fotografias das indígenas Botocudas que fizeram parte da exposição de 1882

Curiosidade, aliás, foi o termo mais utilizado para descrever o sentimento geral sobre a exposição. Marina Cavalcanti Vieira, em outro estudo que desenvolveu sobre o evento, conta que os jornais da época cansaram de falar sobre a “curiosidade” que representava a vinda dos indígenas e sobre “a ardente curiosidade do público” em vê-los.

De fato, relatos publicados no período contam que os botocudos chegaram a escapar do Museu e, na ocasião em que não estavam presentes, o público se decepcionava com a exposição.

De maneira geral, os jornais da época enfatizavam a importância da Exposição Antropológica Brasileira, apesar de relatar como os Botocudos se sentiam descontentes de participarem dela. Por meio da imprensa, era sabido que os índios fugiam do público, eram perseguidos e empurrados, se sentiam “nostálgicos”, emagreciam de fome, declaravam abertamente que queriam retornar ao Mutum, além de terem sido enganados para estar no Rio de Janeiro. Não havia pudor em relatar nenhuma dessas violências, sempre eufemizadas nas narrativas jornalísticas, em favor da “festa da ciência”, conta Mariana em seu artigo.

Ainda existem zoológicos humanos nos dias de hoje?

Embora as Exposições Coloniais tenham deixado de existir no século 20 e hoje seja um consenso universal de que se tratavam de práticas racistas, cruéis e abjetas, a ideologia difundida por elas ainda está bastante presente no nosso imaginário, na forma como enxergamos outras culturas e até mesmo o turismo, ainda que de maneira muitas vezes mais sutil.

A tendência a produzir uma classificação hierárquica dos povos, favorecendo as sociedades europeias como mais civilizadas, ainda é frequente, assim como a noção de que certas sociedades são primitivas e selvagens. A animalização de pessoas negras e diversos outros povos não-brancos são outros comportamentos racistas com os quais precisamos lidar ainda nos dias de hoje.

Para além da questão ideológica, um dos zoológicos humanos mais populares ainda em funcionamento é a tribo das Karen, refugiadas do Myammar e atração turística comum da Tailândia. Obrigadas a permanecer nas vilas e impossibilitadas de obter o status de residentes, elas não têm muitas alternativas a não ser posar para as fotos dos turistas curiosos em conhecer seus hábitos “exóticos” de colocar argolas nos pescoço. Durante as visitas, organizadas por agências de turismo de Chiang Mai, pouco se interage com elas – que se limitam a sorrir em suas roupas tradicionais – ou se conhece de sua história.

A espetacularização da pobreza que se manifesta nos verdadeiros safáris em favelas também pode ser classificada como zoológicos humanos modernos. Quem está ali quer saber “como vivem os pobres”, que tornam-se mero espetáculo de um turismo do qual não participam nem se beneficiam. Tornando-se fonte de renda para alguém, há pouco interesse em fazer com que saiam daquela situação de miséria.

O protagonismo dos moradores e o Turismo de Base Comunitária

Mas, então, como viajar, conhecer e aprender com outros povos sem promover essa espetacularização racista? Boas iniciativas do Turismo de Base Comunitária respondem a essa pergunta: por meio de projetos dos próprios moradores de um destino, que têm as ferramentas e a liberdade para mostrar sua cultura quando quiserem e da forma como lhes parecer interessante. E são os maiores beneficiados da renda gerada pelas visitas.

No Brasil, um dos exemplos bem sucedidos desse tipo de turismo ocorre na Ilha de Deus, no Recife. Construída sobre um dos maiores manguezais em área urbana do país e um dos últimos que restam em Recife, o lugar permaneceu na absoluta miséria e esquecimento durante décadas. As ruas, hoje pavimentadas, eram tomadas de casas de palafita bastante precárias e as crianças eram obrigadas a deixar a escola muito cedo para ajudar a família na pesca, o que só perpetuava o ciclo de pobreza.

Por conta da mobilização das mulheres da região, hoje a situação é outra: as casas são de alvenaria, há luz elétrica em todas as residências, uma ponte de concreto que liga a ilha ao resto da cidade, grande parte das crianças estão na escola e a renda média da população aumentou. Uma das formas encontradas para alavancar e manter essa mudança foi a criação de passeios turísticos até o local.

Os visitantes têm a oportunidade de participar de uma série de vivências junto aos moradores da Ilha de Deus. Entre elas, oficinas culturais, como de frevo e ciranda, e gastronômicas, além de passeios de barco pelos rios, conversa com as marisqueiras e artesãs para conhecer seu trabalho, ver como a pesca no mangue é realizada e participar de ações de recuperação do meio ambiente.

E o mais importante é que toda a iniciativa foi pensada pelos moradores, são eles os maiores beneficiários. E, ao receber os turistas, eles sentem alegria e orgulho de mostrar sua história e cultura aos forasteiros. E esse deve ser um forte indicador de que a atividade é ética.

Fonte: 360 Meridianos

Deixe a sua opinião sobre o post